資源循環でリーディングカンパニーになれ!-サーキュラーエコノミーは新サービスの宝庫-

サーキュラーデザインの座談会・中編 ではサーキュラーデザインのこれまでの流れや国内外の動向についてお伝えしました。後編は日本のポテンシャルや野村不動産への期待についてお届けします!

サーキュラーエコノミーが根付くポテンシャル、日本は高め?

サーキュラーデザインを研究する水野さんは、日本人にはごみをきちんと分類して捨てるという習慣(国民性)があり、機会さえあればアクションが起こりやすい土壌がすでにあると言います。

大畑:日本では、買う時にエシカル消費を意識する層はまだあまりいませんが、捨てる時の分別意識は非常に高いと感じています。

水野:鹿児島県に日本一を争うリサイクル率を誇る自治体が二つあり、その地域においてはサーキュラーの活動が楽しく豊かに暮らすためのコミュニティの力にもなっていると思います。自治体が定めたルール通りにごみを細かく分類することで地域に貢献しようという精神は世界でも群を抜いているのではないでしょうか。地域に根差した循環はあちこちにごみを運ばなくても小さなエリアで完結できるので、配送時のCO2排出量を減らすことにつながります。

山川:日本は意識が成熟していて、きちんとごみの分別をするという基本がすでに備わっているので、機会さえあればアクションが起こりやすい土壌があるのを感じます。

大畑:真面目な国民性を活かせば世界に誇る循環ができる可能性がありますね。実現するには生活者だけではなく、自治体や企業を含めたステークホルダーみんなで協力しあう必要がありますが、今の日本に足りていないところはどんなところでしょうか?

水野:システミックな変化が起きにくいということでしょうか。中央省庁や業界団体などの大きな存在による劇的で構造的な変化は難しく、今は地域住民やNPO、NGO、ベンチャー、中小企業、地方自治体など小さな主体を中心として変化が起きている印象です。

循環を推し進める鍵を握るのは「個人の想い」の強さ?

大畑:では、野村不動産グループとして、資源循環をどのように実現していったら良いでしょうか?

水野:地域に根差したサービス業へシフトしていくこと。建てた建物の中で豊かな暮らしが実現できますというモデルだけではなくて、そこに住む人が地域と一体になって面白い暮らしに変化していけるといいのではないかなと。街のステークホルダーと連携して、その地域全体で提供する循環サービスの仕組みを売るのも面白いんじゃないかな。

大畑:野村不動産グループは13社あり、すでに連携の事例もありますが、社内外の連携を活発にすることで全体感をもった循環のアプローチができるかもしれませんね。

山川:日本にリーディングカンパニーがいないので、もっと大胆に、もっと挑戦できる企業が増えたらいいなと思います。元々、イノベーションの外に点を打つ(大胆な戦略を立てて実行する)ことを今までの仕事でやってきていて、この領域や業界においてもそういうことをやらねばと思っているのですが、ECOMMITに加わってからの1年半、「あれしちゃいけない」「これしちゃいけない」という様々な制限を感じてきました。「数字はどうなんですか?」「本当にサステナビリティとして成立するんですか?」「これをやったら他からつつかれませんか?」など、思考や視座が低く、小さくなってしまう場面もありました。

そんなプレッシャーの中では「やれそうな範囲だけでやろう」という風になりがちです。そうではなく「未来や理想のために私たちがこれをやった方がいいよね」と立ち上がる会社が必要だと思います。私自身、そういう会社を束ねて新しいプロジェクトを始めようとしているところです。野村不動産グループが新しいことに色々チャレンジされているのを見て、イノベーションの外に点を打つような会社になってほしいと勝手に願っています。

大畑:「やります」と世の中に示してフラッグを立てるようなリーディングカンパニーが今はいないですよね。その反面、誰かが「やります」と言ったら集まってくるように思います。規模の小さなベンチャーや社会起業家と違って大胆なリスクも取れるのが大企業の強み。失敗したらどうしようと心配し過ぎず、まずは野村不動産グループがリーディングカンパニーになったら周りが集まって助けてくれるはずなので、そう信じて進んでもらいたいです。

山川:むしろ、失敗してもかっこいいと思います。リユース文化が日本にまだ浸透しきっていませんが、ECOMMITではリユースを大胆に変えていくために本気の企業さんたちと一緒に取り組んでいます。その企業は利益を全部そこにかけてもいい「地球の未来がかかっているのに私たちがやらなくてどうすんの!」という勢いで取り組んでいるのを見ると感動しますし、こういう企業にきちんと光が当たって、色々な会社が業界を超えて応援していくという流れができたらいいですよね。

「当たり前」を覆す潔さで、イノベーションを起こす

大畑:プロダクトではなく、そのプロダクトが提供する「サービス(機能)」をユーザーに継続的に販売するというPaaS(Product as a Service)モデルのように、製品そのものを売り切るという従来のビジネスモデルから転換する潔さもポイントですよね。

水野:「俺たちはこれに懸ける」というビジョンが明確にないと、いいとこ取りのふわっとした戦略になってしまいます。例えば、シェアリングやサブスクに振り切って「何も売らないビジネスモデル」を打ち出すというのもいいかもしれません。必ず抵抗勢力が出ますが、そんな摩擦に負けず押し切るだけのビジョンとそれに賛同する仲間をしっかり募るのが必要です。

突き抜けて成果を出さないと環境負荷の低減には繋がらないですし、いいとこ取りでやろうとして現状維持のビジネスモデルを続けたら他社に追い抜かれることもあります。あるいは消費者が価値として認めてくれないこともあると思うので、最終的には、未来に向かった賭けは信念の問題だということに尽きると思います。

大畑:腕時計のG-SHOCKも、エンジニアの一人が「落としても壊れない丈夫な時計をつくりたい」と確固たる信念で開発を重ねた結果、今ではロングセラーとなりました。個人の強い想いが会社を超えて社会に大きなイノベーションを生み出すというのが、実はイノベーション界隈では度々起きるんですよね。

山川:特にこの領域は個人の想いがすごく大事ですね。

サステナビリティを進めるために必要な姿勢とは?

大畑:最後に、私にとってのサステナビリティとは何か、それぞれ一言ずつお願いします。

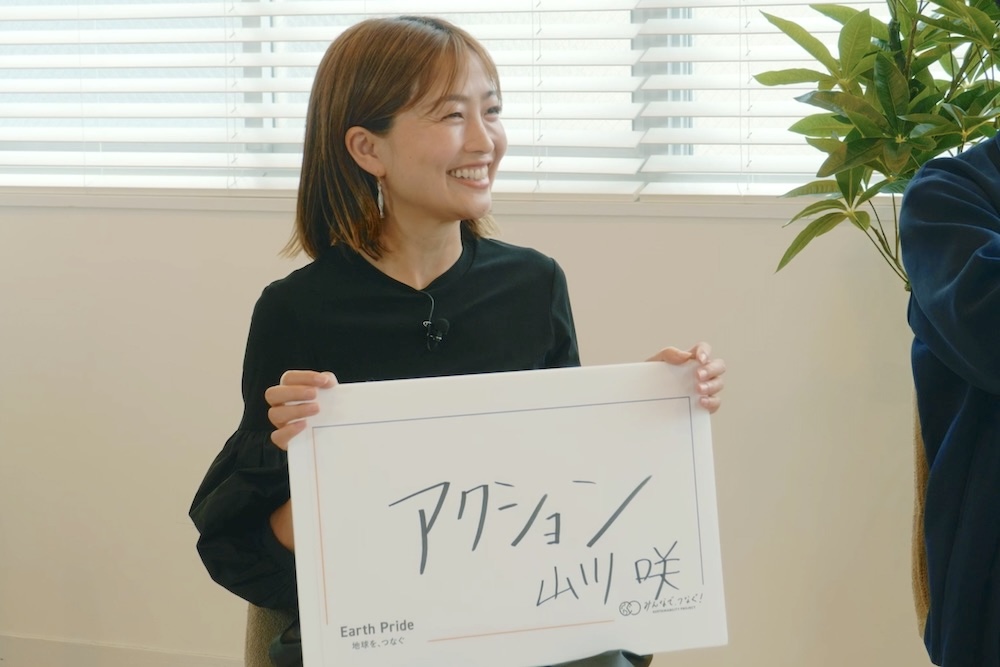

山川:「アクション」です。何か論ずること、批判すること、調べることではなく、立ち上がること。自分たちが何ができるのかを考え続け、行動し続けることがサステナビリティに繋がると思います。

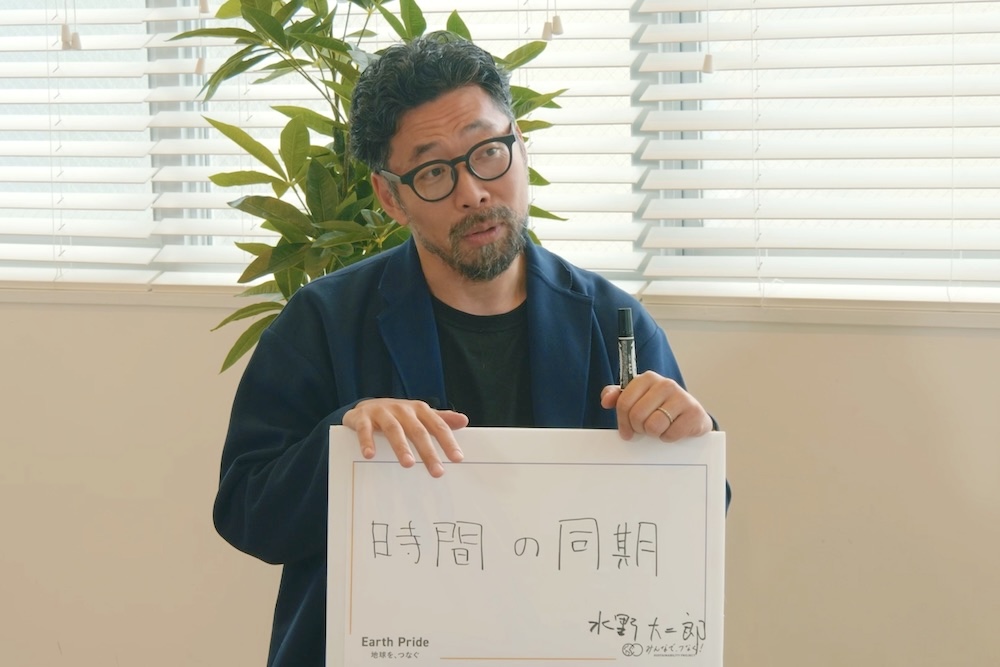

水野:「時間の同期」です。持続可能な開発について考える時、現代を生きる世代と未来の世代に分けてどちらのニーズも満たせるようにするのは違うと思っています。人間の時間軸だけで考えているから、余計にせせこましくなってしまう。地球の時間、自然が木を育てるのにかかる時間、微生物が生ごみを食べる時間、色々な時間が存在していて、ビジネスの時間だけに囚われると循環できないと思うので、色々な時間を同期させてビジネスを作れるようにするのが持続可能性を考える上で重要だと思います。

大畑:「資源循環のデザイナーにあなたもなれる」というのを裏テーマに対談しましたが、今日の話の中でポイントになるのは二つです。一つは、今までの仕事の領域よりも視野を広げることによってもっと大きなデザインをしていくこと。たとえばビルだけでなく街全体とか、街だけでなく地球全体を考えて物事や仕事をデザインしていくことが大切です。もう一つは、デザインだけで実現しないと意味がありませんが、実現する時に重要になってくるのが「人の想い」です。具体的に物事を作って形にしていくとき、ロジックだけでなく、個人の想いが大切になると思います。

ECOMMIT・山川咲さん、デザインリサーチャーの水野大二郎さんをお招きして「サーキュラーデザイン」をテーマにお送りした全3回シリーズ、いかがだったでしょうか?また次回もお楽しみに!

【参考】ごみ27分別の暮らし、実際どう?鹿児島・大崎町の循環型ホステルに泊まってみたら

【参考】【イベントレポ】「捨てる」から考える、まちのサーキュラーデザイン 〜 多摩美術大学TUB × 鹿児島県大崎町の実践 〜