循環商社ECOMMITが挑む「捨てない社会」-リユースで「次の人にパスする」を当たり前に!-

今回はサーキュラーデザインをテーマに、衣類等の資源循環プラットフォーム「PASSTO(パスト)」を手掛ける株式会社ECOMMIT(以下、ECOMMIT)のCBO(Chief Branding Officer)山川咲さん、京都工芸繊維大学教授でサーキュラーデザインを研究する水野大二郎さんをゲストに招き、座談会を実施しました。「捨てる」より「回収」を促すECOMMITの挑戦や国内外の動向など、前・中・後編の3回にわたってお届け。1回目の今回は、山川さんがCBOを務めるECOMMITの資源循環サービス「PASSTO」を中心に、生活の中で資源の循環性を高める方法について考えました。

- 出演者プロフィール

-山川 咲さん

2012年に業界で不可能と言われた完全オーダーメイドのウェディングブランド「CRAZY WEDDING」を立ち上げ数年で「情熱大陸」に出演。2020年に独立後、ホテル&レジデンスブランド「SANU」のクリエイティブボード、翌年には4人の起業家が作る学校「神山まるごと高専」の立ち上げメンバーとして理事/クリエイティブディレクターに就任。2023年1月にはECOMMITの取締役CBO(Chief Branding Officer)に就任し、コミュニケーションの力で「捨てない社会」の実現を目指す。

-水野 大二郎さん

芸術博士(ファッションデザイン)。デザインと社会の関係性を批評的に考察し架橋する多様なプロジェクトの企画・運営に携わる。蘆田裕史とファッション批評誌『vanitas』の共同責任編集をはじめ、共著書に『x-DESIGN』、『サーキュラーデザイン』など多数。2019年から京都工芸繊維大学KYOTO design lab特任教授、2022年から京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構教授、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(兼任)。

-大畑 慎治さん(進行役)

サステナ博士。ソーシャルグッドを社会に実装することを目指し、新たな事業や市場を生み出す。早稲田大学ビジネススクールではソーシャルイノベーションのクラスを担当。O ltd. CEO、Makaira Art&Design 代表、THE SOCIAL GOOD ACADEIA(ザ・ソーシャルグッドアカデミア) 代表、MAD SDGs プロデューサー。

街なかの回収ボックスで「捨てない社会」をかなえる「PASSTO」

大畑:まず、山川さんがECOMMITで取り組んでいるサステナブルな取り組みについて教えてください!

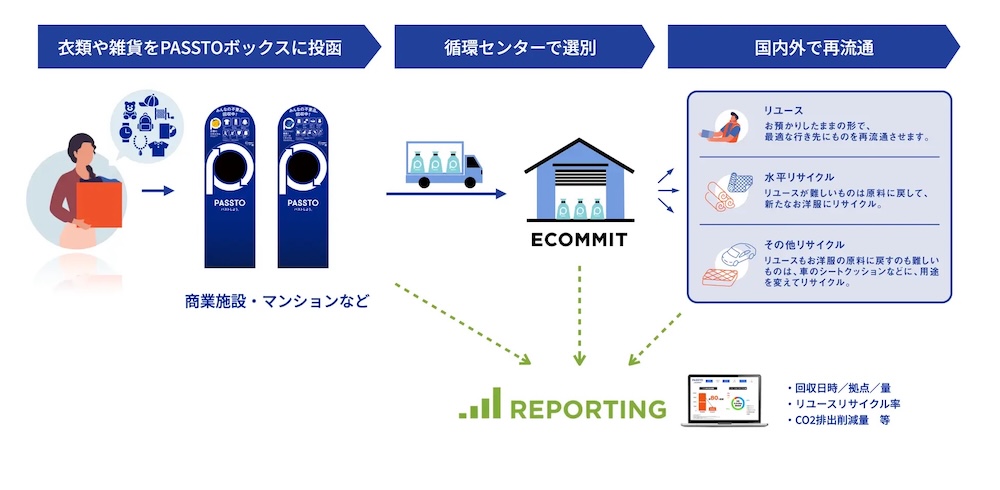

山川:ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ことを目指して2007年に創業した会社です。人々が手放したものを回収し、全国7ヶ所にあるサーキュラーセンターに集め、人の手で123種類に選別して、それを本当に必要としている人に再流通させるビジネスをしています。

山川:誰かが手放したものを再利用すればごみは減らせるかもしれませんが、そもそもごみを出す人たちの意識や行動が変わらないかぎり本当の意味ではごみが減っていきません。そんな中で人々の意識変革を促すために、私たちは「PASSTO」という回収ブランドを立ち上げました。PASSTOの回収ボックスに雑貨や服などの不用品を入れていただき、それをECOMMITが回収して、その先で誰かの手に渡るというサービスです。

山川:PASSTOの回収ボックスは郵便局やマンションなど、できるだけ生活の近くに置くことを意識しています。野村不動産さんの「プラウド」でもPASSTOの回収ボックスをいくつか置かせていただいています。衣類や帽子、ぬいぐるみなど、幅広く回収しています。

大畑:山川さんは「Chief Branding Officer」というポジションですが、具体的にどのような役割を担っていますか?

山川:PASSTOの開発そのもの、たとえばPASSTOという名前の決定やビジュアル、ウェブサイトの立ち上げなど全部やっています。いくら良いサービスでも勝手に世の中に普及していくわけではないので、どうしたら世の中に広がっていくかを日々考えていますね。

山川:みんな捨てたくて捨てているわけではないけれど、フリマサイトや寄付など様々な選択肢の中で「捨てる」ことが一番楽だから捨てるという行為を選んでいるのではないかと思っています。 「捨てる」の代替行為として「PASSTOする」にはどうしたらいいんだろう?と考えたとき、ゴミ捨て場に行くまでの生活導線の中にPASSTO回収ボックスがあればいいのではないか、その場所にどうやったらリーチできるのか、など、営業チーム、ブランドチーム、垣根なくアイディアを出し合っています。

大畑:「プラウド」のほかにはどのような場所にPASSTOを設置したいですか?

山川:家から駅まで不用品を持って歩くのは大変なので、やっぱり生活者に一番近いレジデンスが理想ではありますが、それ以外では”定期的に行く場所”にニーズがあると思っています。例えばクリーニング店などは衣類の所有を感じる接点でもあり、実際にクリーニングを出すタイミングでPASSTOに出される方も結構いらっしゃいます。

大畑:サーキュラーデザインを研究されている水野さんの視点から、PASSTOの仕掛けはどう見えますか?

水野:極論を言うと、不用品は”燃えるゴミとして捨てる”か”回収ボックスに入れる”かの二択になりますが、多くの場合燃えるゴミとして捨てられているのが現状です。これを変えるには「捨てる」よりも「回収」が便利で身近でないといけません。「循環っていいよね」と都合よく協力してくれる人ばかりではないので、PASSTOのように回収拠点や回収ボックスの運用は戦略的に考えていくことが重要です。

山川:レジデンスでのPASSTO回収はリピート率が高いんです。一度回収ボックスに不用品を入れてみることで「誰かに渡すって気持ちいいな」「捨てるより全然いいな」と実感してもらうと、「またやろう」「これもPASSTOしよう」と選択肢に加わえていただけるので、「PASSTOすることが正しい」ではなく「PASSTOするのが楽しい、気持ちいい」と感じてもらえるコミュニケーションやデザイン設計というのが私たちの大切な仕事だと思っています。

大畑:たとえば毎週決まった曜日にゴミ捨てをするのと同じように、日常の習慣としてPASSTOが定着するとサーキュラリティ(循環性)のパーセンテージが上がっていきますね。

山川:まさに、野村不動産グループはそのパーセンテージを上げられるチャンスを持っていると思いますね。

「庭のホテル」ではカードを置くだけで不用品を回収する仕組みに

最近では、野村不動産グループの「庭のホテル」でも不用品の回収が始まっています。ホテルの宿泊ゲストが手放したい不用品と一緒に「また誰かに使ってもらいたいです」という意思表示カードを置くことで、リユースされていくという取り組みです。 山川:今、海外から沢山の観光客が訪れ、日本で買って、使って、置いて帰ってしまうものがゴミとして処分されている課題があります。「庭のホテル」の事例では、そんな不用品を回収ボックスまで持って来てもらう必要さえなく、部屋に居ながらカード一枚で気楽にアクションできます。ごみ箱に捨てるよりも気持ちがいいですよね。

水野:昔からホテルでは「起こさないでください/掃除してください」の意思表示プレートがあってゲストもそのメンタルモデルに慣れ親しんでいるので、PASSTOのカードも理にかなった顧客体験のデザインですよね。人の行動を誘発するような仕掛けをどう設計するかがサーキュラーを加速させる重要な点の一つですね。

大畑:たとえばテーマパークに行ってカチューシャをつけたりリゾートでアロハシャツを着るけど、非日常の旅行先から日常に戻ったらなかなか出番はないですもんね。でも数回しか使っていないのに捨てるのはもったいない、というのがカード一枚でもう一度使ってもらえるなら嬉しいですよね。

水野:回収ボックスの欠点は、誰でもなんでも入れられると状態の悪いものも入る可能性があることです。一般的なリサイクルでは回収品を材料に戻す過程で大量の水で洗ったりオゾンを当てたりします。もし初めから状態が良いことがわかっていたら、その工程を省くことができるので、洗浄する必要がないものだけをうまく集められるようにデザインすることも大切。すでに実現されていることを踏まえ、もっと促進して価値を高めていけると良いですね。

大畑:世間一般でも、アパレルショップ等に回収ボックスが設置されているのを目にしますが、ECOMMITがそれらと異なる点は何ですか?

山川:ECOMMITの場合は衣類、雑貨、という風にいくつもの品目を回収できるところが大きな違いだと思います。また、リユースだけでなく、リサイクルもかなり細かく出口を持っているのも特徴です。

大畑:ECOMMITのように効率よく資源を回収して再分配するようなシステムは他にもあるんでしょうか?

水野:ECOMMITさんは日本で際立っている存在なので、類似事例はなかなかないと思いますが、長野県に建物を解体した後に出る建築建材を回収・再販している「Rebuilding Center JAPAN」があります。ECOMMIT同様に多くの品目を細かく分類・選別して頑張っています。

大畑:なるほど。それぞれの資源にあった循環のプラットフォームがあるんですね。

山川:私たちも、この社会で大きな流れを作っていく入口として衣類に注力していますが、中古車・中古バイク以外のほぼ全ての物を回収・選別・再流通させると言っていいくらいに様々なものを回収しています。

また、海外で衣類を製造することが多い中、日本だけで循環させるのは無理があると感じており、ASEANなど海外でECOMMITを展開できるよう仕掛けていく予定です。まずはタイ・バンコクで人々が衣類を手放す時に私たちが回収して再流通させていけるよう、仕組みを作っていきます。

前編では資源回収をどうデザインするか、山川さんやECOMMITの取り組みを中心にお届けしました。中編はサーキュラーデザインのこれまでの流れや国内外の動向についてお届けします!

>>中編はこちら