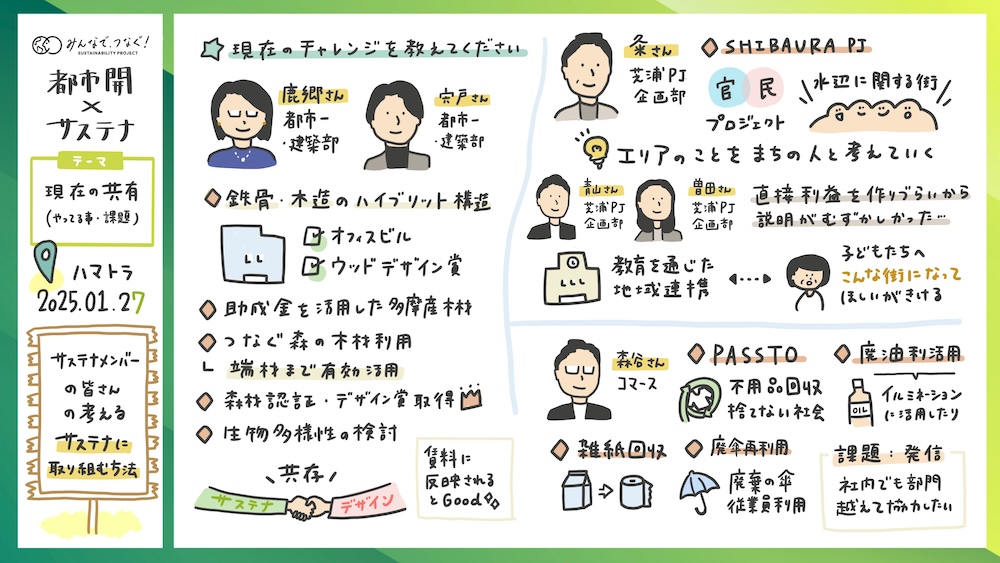

都市開発部門が取り組むサステナ事例を一挙紹介!【座談会レポ・前編】

「BLUE FRONT SHIBAURA」をはじめ、オフィスや商業、物流、フィットネスなどさまざまな領域からまちづくりを展開する都市開発部門。今回、野村不動産グループの都市開発部門でサステナビリティ実践に取り組む有志の皆さんに集まっていただき、これからの「都市開発×サステナビリティ」のアイデアを自由に議論する座談会を開催しました。レポートの前編では、現在すでに実践中の事例の一部について紹介します。

- 参加者紹介

- 座談会に参加した皆さん

森谷 秀嗣 さん/野村不動産コマース CX・DX 推進部

曽田 恵 さん/芝浦プロジェクト本部芝浦プロジェクト企画部企画課

鹿郷 純香さん/都市開発第一事業本部建築部推進一課

粂 翔太さん/芝浦プロジェクト本部芝浦プロジェクト企画部企画課

青山 光一さん/芝浦プロジェクト本部芝浦プロジェクト企画部企画課

宍戸 元紀さん/都市開発第一事業本部建築部推進一課

進行役:大畑慎治(サステナ博士)

サステナブルなドリンク・フードを手に、乾杯からスタート!

大畑:今回は、震災復興の支援につながるソーダや環境を再生するビール、ロス食品や未利用資源を活用したおつまみなどをご用意しました。ドリンクやフードを楽しみながら、「都市開発×サステナビリティ」について皆さんでお話ししていきましょう。では、まずは乾杯!

一同:乾杯!!

大畑:では早速ですが、皆さんが普段どんなサステナブルな取り組みをされているのか聞かせてください!

サステナと快適さを両立し、近年注目を集める木質化・省エネ建築

建築部門では環境に配慮しながらも快適さを両立する、建物の木質化や省エネ建築について紹介がありました。

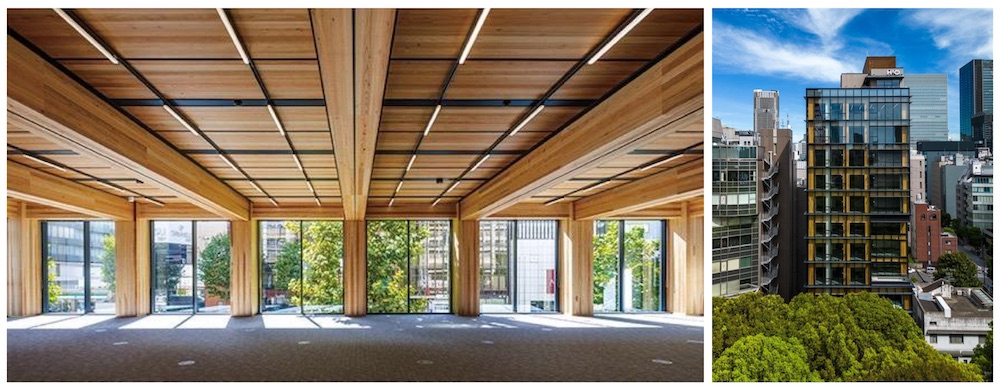

鹿郷:東京タワーの目の前に位置する「H1O芝公園」では外観や内装に木材を利用するだけでなく、建物の構造部分にも鉄骨と木造のハイブリッド構造を採用しています。木造の部分は森林認証(PEFC)を取得した木材を使用しました。「H1O平河町」では助成金を活用しながら木のルーバーを全面的に使用し、温かみのある空間をつくりだしています。2024年12月に竣工したばかりの「PMO新橋II」では、木のルーバーの一部に「つなぐ森」の木材を使用するほか、木の端材をカウンターやお客様に配るノベルティに加工して、最後まで端材を使い切る工夫をしています。

宍戸:元々、都市開発部門は環境配慮とウェルネスという二大コンセプトのもとで商品を開発しています。木質の賃貸オフィスビル・溜池山王ビルを例に説明すると、まず環境配慮の面ではZEB Ready(ゼブレディ)をはじめとする設備の省エネを考えた取り組みや、木材を最大限に活用することによるCO2排出削減などを行っています。一方、木質化の取り組みは、環境に配慮しながらも快適な居住空間を通じてテナントの方々のウェルネスにも寄与することも目的としており、内装を温かみのある木にし、また、開放的な無柱空間を創出することで、ワーカーの健康と知的生産性の向上に寄与しようという狙いがあります。

宍戸さんと鹿郷さんによると、木材使用率を上げるためにかかるコストと、賃料への反映の難しさが課題だといいます。

宍戸:海外だと環境認証を取得している建物にしか入居しないという企業も少なくないのですが、日本ではそういった企業はまだまだ少ない印象があります。環境認証を取得しているからといって賃料が相場賃料より高い物件に入居するかと言われたら、まだ付加価値として浸透していません。

鹿郷:ただ、近年エコ建材のバリエーションは豊富になってきていて、デザイン性が優れたエコ建材も増えてきているのはいい傾向ですね。

まちの人々とともに、サステナブルな未来を描く芝浦

芝浦プロジェクトでは、サステナビリティポリシーで掲げる3つの価値観の中の一つである、「共に創る未来」を体現するべく、エリアマネジメントを行っています。その中で一部の取り組みをご紹介します。

粂:2025年2月末にTOWER Sが竣工した「BLUE FRONT SHIBAURA」。今年度、国土交通省の官民連携まちづくり再生推進事業の採択を受けた「芝浦一丁目地区まちづくり協議会」での未来ビジョン策定を中心に、芝浦地区の住民、鉄道事業者、港区など、地元に密着した方々と共に未来を見据えたまちづくりに取り組んでいます。「芝浦一丁目地区まちづくり協議会」では、その協議会の会員に加え、関係する地域の方々とともに、この地区のまちづくりにおいて鍵となるテーマについてまち開きに向けて議論を深めていくといいます。ワーキングを通じて芝浦一丁目地区が目指す“まちの将来像” を考え、そしてそれを実現するための施策・ロードマップの検討、地域関係者と連携した活動を行っていきます。 2024 年度末にはワーキングで議論した内容をも「未来ビジョン」という形でとりまとめる予定です。

粂:地域の方との対話で必ず出てくる言葉が「水辺のまち」です。港区の教育機関と連携した「SKDs学びのまちプロジェクト」においても、小学校の子どもたちに芝浦のまちの特徴を表すキーワードを洗い出してもらったところ、良い点にも悪い点にも「運河」が入っていたんです。皆さんが愛着を持っている「水辺のまち」のコンセプトを中心に、これからの街のビジョンをみんなで一緒に作っていけたらと日々エリアマネジメントについて考えています。

曽田:地域の方々からの当社への期待はとても感じる一方で、我々が全てを担ってしまうのではなくまちづくりに関わる全員が主体性を持ち自分ごととして動けるように、関係者の皆さんとのコミュニケーションに注力しています。「水辺のまち」の特長である運河を行き交う舟運ひとつをとっても、実際に住まわれている町内会の方々や民間企業、公的な立場では、それぞれ視野も関り方も異なるので、お互い信頼して連携できるように働きかけていきたいですね。

商業施設のお客様とともにサーキュラーに取り組んでいく

2024年4月に新設されたCX・DXの部署に所属する森谷さん。部署としては、商業のBtoBtoCのビジネスモデルとして、テナントさんや施設サービスを通した顧客体験価値向上としての「CX」と、テナントさんやお客様から得られる情報を踏まえデジタル技術をより活用していく「DX」を業務としており、業務でサステナビリティという言葉に触れることはなかったそう。しかし、CXを考える上では、サステナビリティの取り組みは必須で、テナントさんや商業施設を訪れるお客様にもご参加いただける取り組みを実施しているといいます。

森谷:ECOMMITさんのPASSTOという仕組みがあって、2024年7月より運営管理している5つの商業施設(bono相模大野、ソコラ若葉台・武蔵小金井・南行徳、レシピシモキタ)の入口付近に衣類や雑貨の回収ボックスを設置しています。回収した物品はトレーサビリティを捕捉しながら再利用や再活用をして資源の循環に繋げています。燃やすごみとして捨てるのではなく回収ボックスへ入れてくださるお客様が増えて、今では一ヶ月あたり約1トン以上の不用品が集まっています。

カメイドクロックでは、地元のNPO法人グリーンタイガーさんと連携し、衣類や雑貨だけではなく食品も回収して、生活困窮家庭、子ども食堂、福祉施設の支援に役立てています。

他には、お客様が施設に放置してしまった傘を廃棄せずに保管して、急な雨で傘を持ってきていない従業員が利用できる仕組みも実施しています。

森谷:一方でテナントさんとの取り組みでは、2023年度のカメイドクロックの取り組みとして、飲食店や惣菜屋などから出る植物性の廃油を回収し、バイオディーゼル燃料を生成してイルミネーション用に電源を供給する取り組みも実施しました。

この取り組みを踏まえ、施設・店舗の廃油に関する廃棄物処理業者である兵庫の浜田化学株式会社(以下、浜田化学)さんが廃油から作った水石鹸を販売していたので、社員への理解促進の観点からもその水石鹸を購入してカメイドクロックの従業員用トイレで実際に使っています。

森谷:雑紙を集めてトイレットペーパーにアップサイクルする取り組みとしては、2024年にソコラ南行徳においてお客様が紙パックを6個持ってきたらトイレットペーパー1ロールと交換し、また、お客様のお子様を中心にトイレットペーパーの表紙をデザインしていただくイベントを開催しました。雑紙に関する取り組みは、単発のイベントだけでなく、日頃施設やテナントさんから出るセールの告知チラシなども回収して継続的な取り組みができないか模索中です。

カーボンニュートラルで地域とつながる物流倉庫「Landport」

座談会で話題に挙がった事例の他にも、太陽光発電による再生可能エネルギーを供給する物流施設「Landport」や地域と連携するスポーツ施設「メガロス」の取り組みもあります。

Landportでは、自社で再エネ電力を使用する「自己託送型」のほかにテナント企業に提供する「自家消費型」の取り組みを行っており、カーボンニュートラルを目指しています。「LEED認証」(建築物の環境性能評価認証システム)の基準を満たした施設計画を採用したLandport高槻や、再エネ・省エネを通じて環境に配慮した建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」の取得だけでなく、「ZEB」認証の取得を目指すLandport横浜杉田(2025年3月末竣工予定)などの事例があります。

また、Landport横浜杉田では、従来の物流施設を超えた「地域共生」の取り組みを行う予定です。たとえば、歴史樹木の保護・復興活動を行う地元団体へ協賛し、地域連携の象徴として、敷地広場へ「杉田梅」の植樹を行ったうえで地域住民へ広場を開放します。また、国内初事例となる屋上菜園をつくり、テナントのサードプレイスとして提供するほか、自治体(横浜市金沢区)と防災協定を締結し、津波避難施設としての認知向上や地域産業の発展・防災・環境保全・雇用機会の醸成などを目的に、テナント交流・地域交流を促す地域連携イベントの定期開催を通して地域協創型の物流施設を目指します。

ひとりひとりのウェルネスをつくるメガロス

続いては、フィットネスクラブ「メガロス」における取り組みをご紹介します。「メガロス」の「こどもみらいプロジェクト」では、「この街と、こどもの未来をつなぐ」がキーワード。「メガロス」が街の学校や法人とのハブとなり運動を通じた人との触れあいの場を提供し、子どもの「非認知スキル」(自尊心や諦めずにやり抜く力、協調性やコミュニケーション能力など心の知能指数)を育て、子ども一人ひとりが輝く街づくりに貢献しています。

たとえば、地域の中でプールが苦手な子どもが泳げるようになるよう、小学校のプールが始まる前や夏休み前にイベントを実施したり、運動能力の向上に向けてメガロスのプロコーチが学校の体育館や校庭などを訪問して運動が少しでも好きになれるようなプログラムを開催したりするなど、運動への意欲を高める取り組みを実施しています。また、店舗で開催する「夏祭り」は地域企業と連携した企画も盛り込み、店舗に2,000人以上のこども・保護者が来館する、街のコミュニティとなっています。

また、大人も含めた地域連携にも力を入れています。小金井市(東京都)では、市民の方が参加できる体力測定会や、店舗を使った様々な居住者向けイベント の開催など、地域との繋がりを大切にする取り組みを継続して 実施しており、また、防災面では横浜市や同市青葉区などと防災協力協定を結び、地域の活動拠点としての役割を果たしていくことになっています。

後編では、都市開発部門の皆さんが抱える課題や想いを元に、今後取り組んでいきたいサステナビリティのアイデアについてのブレストの様子をお届けします!(後編は記事はこちら)