サステナ×都市開発で何にチャレンジする?【座談会レポ・後編】

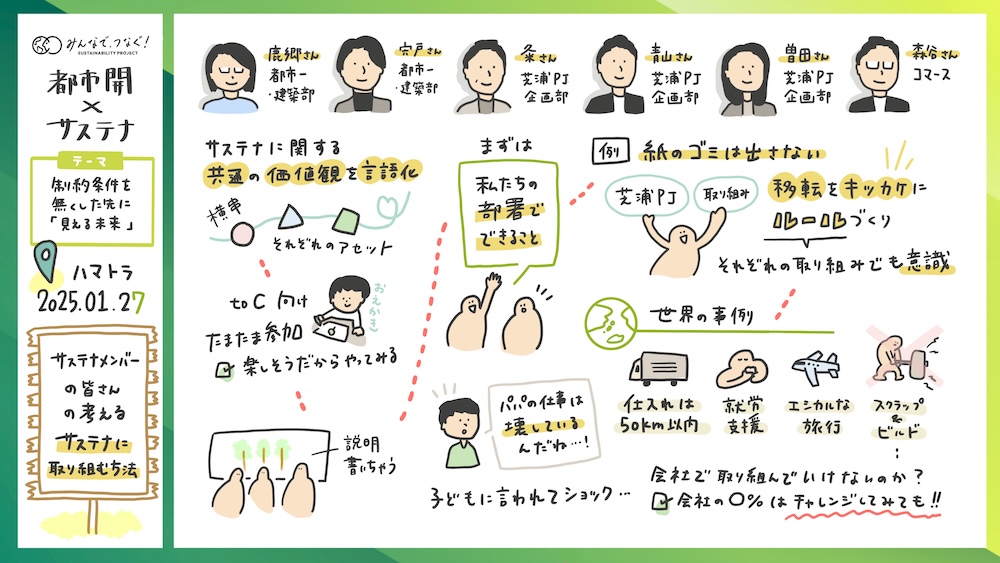

都市開発部門の有志メンバーが集まり、前編ではそれぞれのサステナビリティに関する事例を紹介しました。後編ではあらゆる制約を外して、都市開発部門のメンバーでサステナビリティに関する課題の共有や今後取り組んで行きたいアイデアのブレストを行いました!

社内でも実は知らないことだらけ?連携して取り組んでいくには

すべてのメンバーから課題として挙がったのは、情報発信と、サステナビリティに取り組んでいく上での共通言語でした。それぞれの部署でサステナビリティ促進のいい事例が生まれているのにも関わらず、お互いの取り組みを実はよく知らないことから「社内でも知らないことだらけではもったいない!」「サステナビリティってもっと横断的に協力して取り組んでいけることがあるのでは?」そんな声が上がっていました。

曽田:前編で各事例の背景を改めて聞いていくなかで、部署や領域は異なっていても人に寄り添う「野村不動産グループらしさ」に溢れていて、同じ価値観を持ったメンバーなんだなと感じました。だからこそ、サステナビリティを「野村不動産グループらしさ」と結びつけて説明するような共通言語を持てると、一つひとつの小粒な取り組みでも大きな数珠のようにつながっていき、もっと効果的に情報発信ができるのではないかなと思います。

青山:そうですね。BLUE FRONT SHIBAURAでも「それって本当にやる意味あるの?」と指摘されることもあるのですが……まちづくりにおける取り組みはすぐ売上に直結するわけではなく、中長期的な視点が必要だと感じます。そういった共通言語があると、社内に価値観が浸透していって意義を説明しやすいなと思います。

これからルールを作っていく芝浦だからこそ、できることを

大畑:今回、この場所に集まっている都市開発部門メンバーは、これからアセット(物件)を持って動かしていく立場なので、それらを中心にした施策や情報発信を考えていくと良いアイディアが出てくるかもしれません。ということで、わかりやすいアセットとしてBLUE FRONT SHIBAURAを題材に考えてみましょうか!

粂:芝浦への本社移転をきっかけに、新しいサステナブルな習慣や共通認識の浸透に野村不動産グループ社員とみんなで取り組んでいくのは良さそうですね。

森谷:たとえば、紙の再利用などはどうでしょう?ラミネートやクリップ止めした紙の資料も機械で分解できて再利用できるんです。小さく地味な事かもしれませんが、まずは当社で廃棄している紙をすべて再利用できたら、社員の意識にも環境にも大きな効果へと繋がっていきそうです。

大畑:なるほど、芝浦はこれからルールを作っていく段階なので、たとえば「BLUE FRONT SHIBAURAから一枚も紙ゴミを出さない!」というのを打ち出すのはどうでしょう?

粂:それくらい思い切ってやってみるのもいいと思います。社員も引っ越しをして心機一転しますし、バックオフィスの皆さんも全員が主体性を持って関わり、自分たちにできるところから始めていけそうですね。

曽田:我々の部署はそういったルールを整備するのがミッションなので、社員の皆と何ができるか足元から模索していきたいです。そして、BLUE FRONT SHIBAURA以外の物件も含めた全体での取り組みも同時並行で進めて、最終的に一つのつながりを持たせられると理想的ですね。

「気づいたらサステナブル」を実現するアイデア

青山:サステナビリティをもっと身近にするために、「美術館」のような掲示をするのはどうですか?利用者の方の目に触れやすいエントランスなどに、「この壁は奥多摩の間伐材を使用しています」などおしゃれに飾って、それを目的で来館する訳ではなくてもたまたま立ち寄ったら「実は身近にサステナブルな要素が散りばめられていた!」というような見せ方になって面白いかもしれません。

鹿郷:なるほど、奥多摩の「つなぐ森」との接点をさりげなく知ってもらういいアイデアですね。たとえば建築部門だと「この端材は樹木のここの部分を使っている」というのを美術館のように展示してみるとテナントやお客様に対して当社のこだわりが見えて、伝わりやすいかなと思います。

青山:商業事業では事業者側から一方的に「サステナブルな取り組みをしているから来てください」と集客しているわけではなく、「○円以上買ったら参加できるキャンペーンがあって、それがたまたまサステナブルな体験に繋がっていました」というように着地点をサステナビリティに結びつける見せ方を工夫していますよね。サステナビリティを全面に押し出し過ぎず、一般生活者目線での分かりやすさや楽しさを失わないようにしたいですね。

森谷:まさに我々野村不動産コマースが運営するSOCOLAなどの商業施設では一般のお客様向けにイベントなどを実施していますが、「建物や開発を通してサステナビリティに貢献します」と不動産視点の話になると急に畑の違う話をされているように受け取られてしまうことがあるんです。それなので、先ほどの紙の回収など当社のメンバーひとりひとりができるような取り組みから始めることで、お客様との共通認識が育まれていき、人に寄り添う「野村不動産グループらしさ」あるサステナビリティ姿勢になっていくのかなと思っています。

サステナビリティを当たり前の“文化”にするには?

ルールづくりや、「気づいたらサステナブル」な状態をつくるための取り組みなど、ブレストタイムでは、都市開発部門を起点としたサステナビリティの情報発信や浸透についてのアイデアが挙がりました。

それでは現在サステナビリティが当たり前の“文化”として根付いている海外の事例を見てみましょう。大畑さんからオランダでの取り組みを中心にご紹介頂きました。

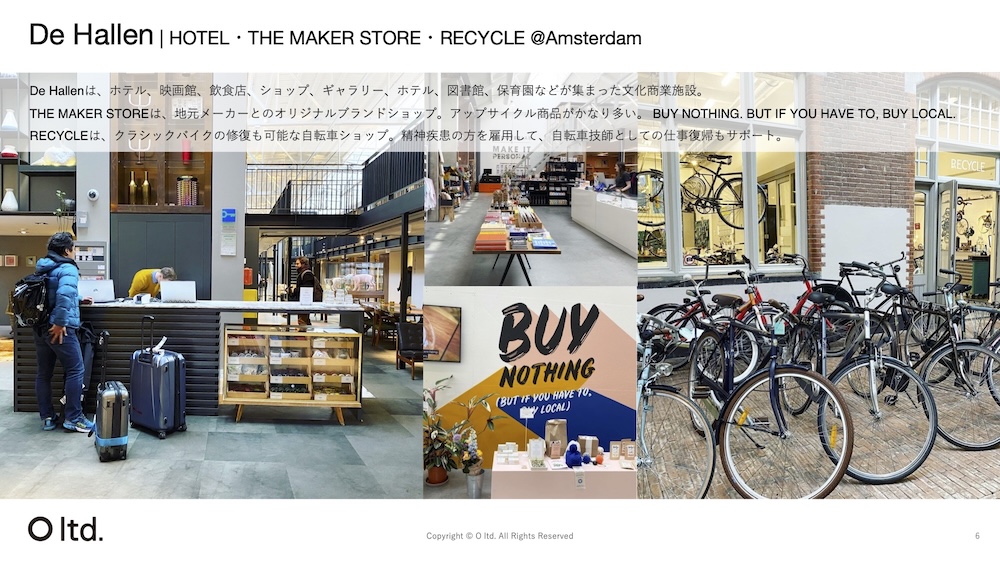

まずはオランダ・アムステルダムにあるホテル、店舗、映画館、保育園などが入った商業施設「De Hallen(デハーレン)」。ホテルは車両の倉庫を改造しているそう。店舗は地元のメーカーの商品を多く使ったオリジナルブランドを展開しており、壁に書かれた「Buy nothing, but if you have to, buy local(何も買わないで、でも買わなきゃいけないなら、ローカルなものを買ってね)」というメッセージが印象的です。ここでは、ただ買い物や娯楽を楽しむだけで地元にも貢献ができるという魅力的な仕掛けで、まさに日常的な文化に入り込んだサステナビリティの好事例です。

続いては、同じくオランダ・ロッテルダムにあるサーキュラーエコノミーのインキュベーションセンター「BlueCity(ブルーシティ)」。元々あった温水プールを改造しておりウォータースライダーの名残もあります。ワイン以外は半径50km圏内の食材のみを使用していて、フードマイルを減らすことに貢献しています。地元の食材で地元のスタートアップを盛り上げよう!というコンセプトが自然とサーキュラーの実践につながっていますね。ワインだけは美味しさにこだわって国外から輸入するなど、ちょっとゆるさを残したルール設定は根詰めずに楽しく持続するポイントかもしれません。

粂:元々あった古い街並みを活かしながら、おしゃれでかっこいい空間で、かつサステナブルなのはいいですね。実は息子に「まちをつくる仕事をしているんだよ」と教えたら「パパは壊す仕事をしてるんだね」と言われてショックを受けたことがあるんです……。「壊してまた新しくつくる(スクラップアンドビルド)」というこれまでの日本の当たり前を疑うきっかけになりました。

大畑:それはショックですね(笑)その国ならではの取り組みもあるのでどれも簡単に真似できることばかりではないですけれど、今後野村不動産グループが日本のサステナブルな都市開発におけるリーディングカンパニーになれたら次世代を生きる息子さんも目を輝かせてくれるかもしれませんね。そのためには、世界にはこんな取り組みもあるんだ、と視野を広げるような情報に触れる習慣も必要だと思いますし、今回のようなざっくばらんなディスカッションの場をみんなで作っていきたいですよね。

大畑:その上で「共通言語」を使って、野村不動産グループがどのようにサステナビリティに取り組んでいるのかをコツコツ発信し続けて行った先に、例えば「予算の10%をこのサステナチャレンジに使う」など、少しずつ始めていけると事業としても循環していけそうです。

私にとっての「サステナビリティ」とは?

座談会の締めくくりとして、参加したメンバー一人ひとりに「私にとってのサステナビリティとは何か」を一言で書いてもらいました。

青山:「行動変容」です。私はサステナビリティに関するプロジェクトに携わって初めてごみに興味を持つようになりました。会社のごみ担当として分別回収や回収後の再利用などに携わっていますが、みんな興味を持っている訳ではないため、知らず知らずのうちにビルに来ると意識するようになる、といった行動変容を促していきたいです。

宍戸:「チャレンジ精神」です。人類が生まれて20万年と言われる中で、サステナビリティはまだ始まったばかりなので、新しい価値観や取り組みに挑戦していきたいです。

鹿郷:「未来のために今日からできること」です。大きな一歩を狙うよりも、たとえば生ごみを絞る、紙ごみを減らす、業務であれば建材をエコ建材に変えるなど、今日からできる小さなことの積み重ねが大切だと思います。設計図に引かれる線1本1本がサステナビリティにつながっているのかを考えながら小さな行動を積み重ねていきたいです。

曽田:「人が変わって初めて実現できること」です。環境・経済・社会の3つの要素のバランスを取りながらどうやって人の行動を変えていくのかが重要だと思っています。自身の仕事や生活の中でも意識していきたいですね。

森谷:「お客様・企業の枠組みを超えたつながり」です。サステナビリティは一人では実現できないものであり、多くの人々と共感し協働することで初めて可能になります。また、そのためには、相手に伝わる形で情報発信を行い、共通認識を広げていくことが必要だと感じています。

粂:私にとってのサステナビリティとは「約束」です。自分にとっての約束のほかに、社会や会社に対する約束でもあります。サステナビリティは自分でやると決めないと業務でも推進できないことがあるので、自分に制約を課して取り組んでいくという意味でも「約束」にしました。

最後に今回の座談会を企画した事務局メンバーは、今後もサステナブルな取り組みを知ってもらうイベントや企画を積極的に行っていきたいと語り、様々な部署で活躍する社員の皆さんへ積極的な参加を呼びかけました。

キム:座談会の内容を聞いて、初めて詳細を知った取り組みも多かったです。今後社内外に発信していける効果的な仕組みができたら良いなと思います。サステナビリティは大きいもの、難しいものと勝手に思ってしまいがちですが、座談会を通して小さな取り組みから進めていくことが浸透の近道かもしれないと改めて理解できました。周囲を巻き込みながら進めていきたいですし、今後も他部署同士で活発に連携できるように興味のある方はどんどん参加してもらえたらと思います。

平:座談会に登壇したメンバーは仕事を通じてサステナブルな取り組みを行っているものの、なかなか情報を発信する場所がなかったり、発信する「共通言語」に社内も社外も差があって伝わりづらいという課題を持っているように見受けられました。事務局として、皆さんが活動しやすい環境を整えていきたいと思います。

岩永:まず社員がお互いのやっていることやできることを「知る」ということが第一歩だと感じました。知った上で、業務を通してできることと私生活でできることをやっていく必要があると思います。今回登壇した部署以外にも、自分たちがやっている取り組みを発信できるイベントの場をつくっていきたいです。

異なる分野でのサステナビリティに取り組む都市開発部門のメンバーが集まった今回の座談会。多様な視点を混ぜることで、新たなアイデアが生まれるだけでなく、野村不動産グループならではの強み、価値観も見えてきたのではないでしょうか。都市開発部門ではこれからも、勉強会やワークショップなどの機会を通じて「サステナビリティの最新動向を知る」「都市開発部門のサステナビリティの取り組みを発信する」ための活動に取り組んでいきます。ぜひ一緒に考えてみませんか?